社科人物|熔炉里的史笔:张实的汉冶萍研究史诗

日期:2025-09-23 来源:黄石社科

人物简介

张实,原名张绍贤,1937年生,1958年毕业于武汉大学中文系。曾任湖北省黄石市委宣传部常务副部长兼市文联主席。现为湖北师范大学历史文化学院特聘教授,汉冶萍研究中心研究员。

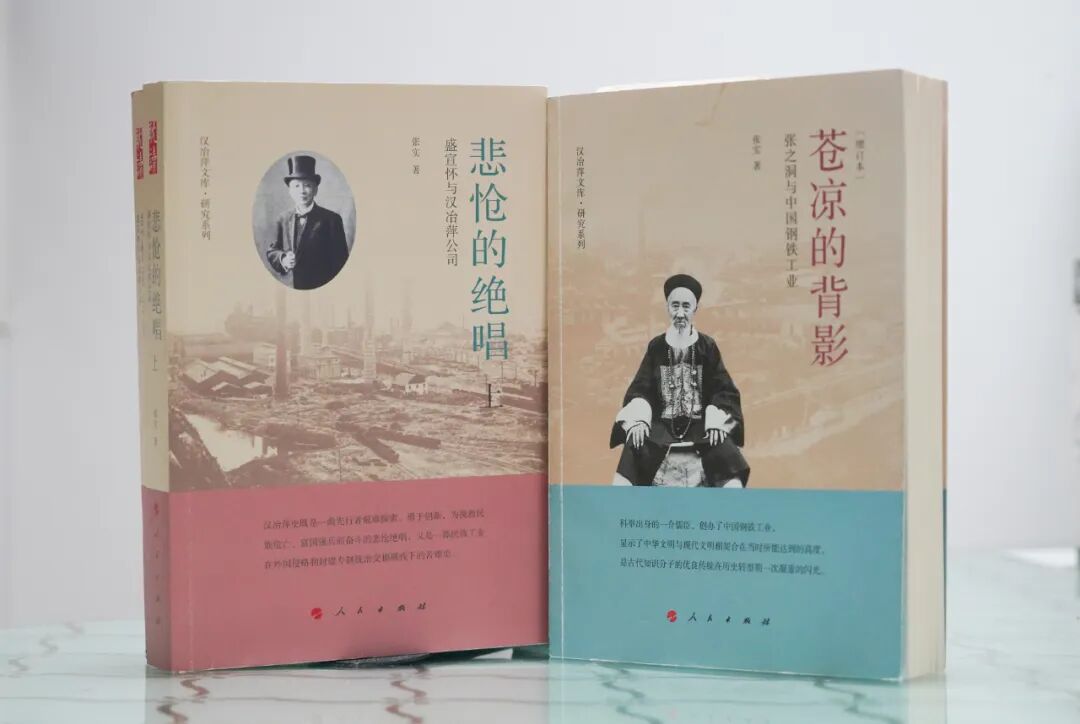

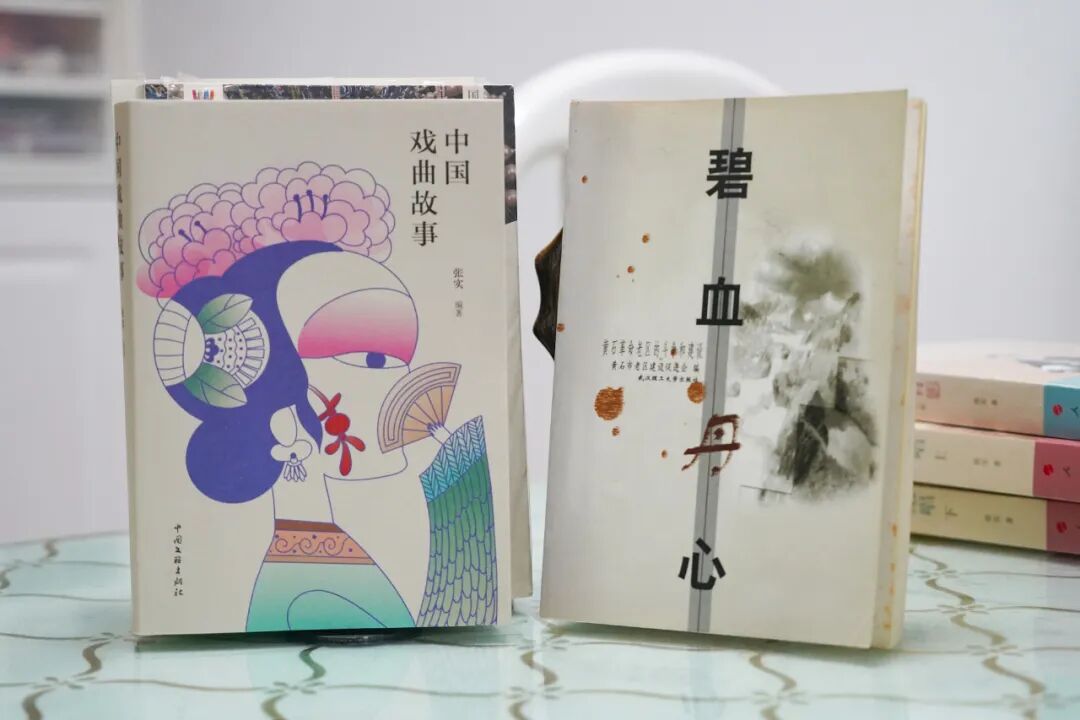

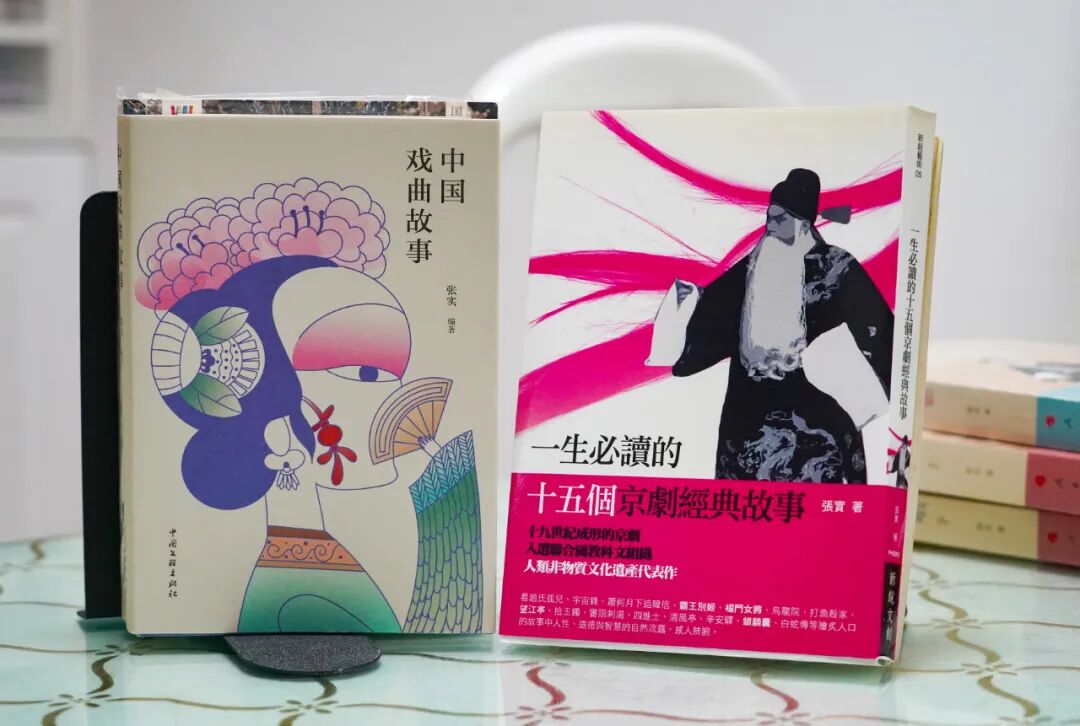

著有学术专著《苍凉的背影——张之洞与中国钢铁工业》(商务印书馆2010年首次出版,人民出版社2022年增订本出版),《悲怆的绝唱—盛宣怀与汉冶萍公司》(人民出版社,北京,2023年)。文化读物《一生必读的十五个京剧经典故事》(新锐文创,台北市,2013年),《中国戏曲故事·传统京剧卷》(中国文联出版社,北京,2016年),《中国戏曲故事》(中国文联出版社,北京,2023年)。

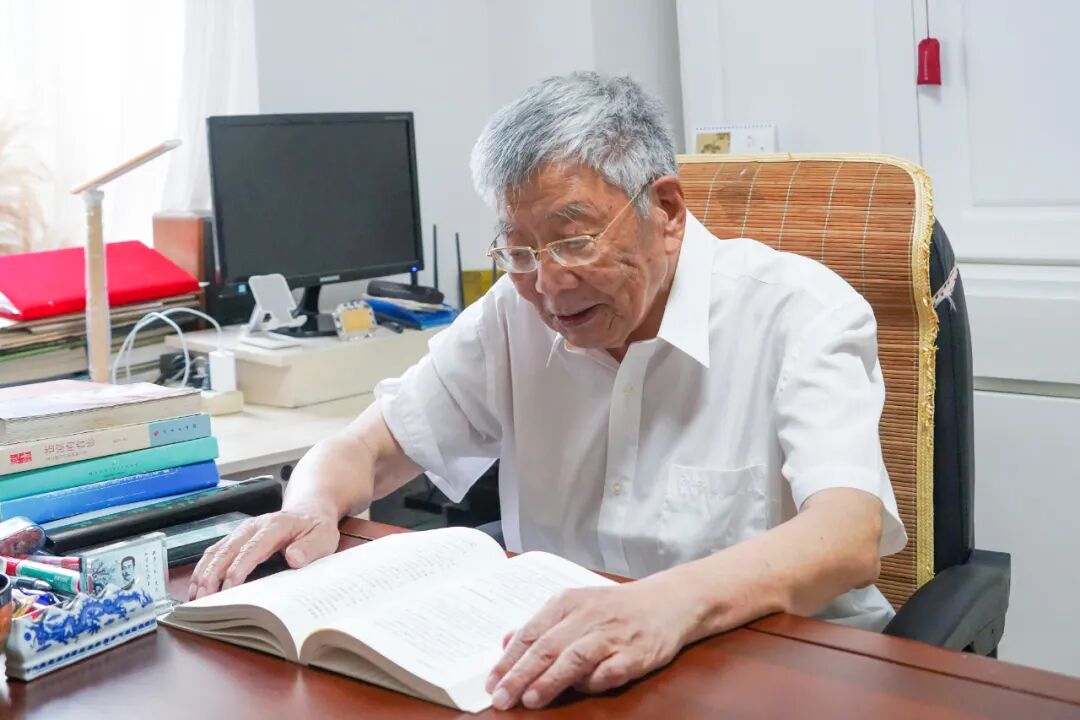

磁湖湿地公园的晨雾尚未散尽,临窗的书房里,八十八岁的张实正俯身于堆满资料的书桌前。

老花镜片后那双依然清亮的眼睛,正逐行检视着《涛声并不依旧——汉冶萍兴衰再思考》的最终校样打印稿,并不时在泛黄的史料复印件上留下批注。书架上,《苍凉的背影——张之洞与中国钢铁工业》《悲怆的绝唱——盛宣怀与汉冶萍公司》《中国戏曲故事》等著作整齐排列,恰似这位老学者用八十载光阴搭建起的学术坐标系。

“我们热爱这座矿冶历史名城,乐意成为这个五彩斑斓的石头世界里的一块小小的石头。”这句出自《五彩石》发刊词的自白,恰是张实学术人格的完美隐喻。

淬火百年:钢铁史志中的学术坐标

19世纪末,湖广总督张之洞创办了大冶铁矿、汉阳铁厂等一批近代工业。1908年,近代实业之父盛宣怀将汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿合并组建汉冶萍煤铁厂矿有限公司(简称“汉冶萍公司”),使黄石成为了中国近代民族工业的摇篮。

“从事汉冶萍研究是我退休后的爱好和追求,也是一个黄石人应尽的义务。”张实说,这是让他著书立说的初衷。

当张实的钢笔划过泛黄的奏折复印本,汉阳铁厂的汽笛声便穿越百年而来。《悲怆的绝唱》里未冷的炉火,《苍凉的背影》中凝固的钢渣,连同即将出版的《涛声并不依旧》里锈蚀的齿轮,共同搭建了一部钢铁铸就的近代中国史。作者以手术刀般的精准剖析,解构了张之洞、盛宣怀与慈禧、李鸿章等权力人物间“钢丝绳上的政治芭蕾”,透过钢铁企业的兴衰棱镜,折射出晚清至民初政商博弈、资本困局与制度窠臼的多维镜像,堪称一套较为系统的而又自成一家的汉冶萍研究著作。

社科研究是一门讲求实证的学问,张实通过查阅《张文襄公全集》《张之洞全集》、盛宣怀档案选辑等一手资料,透过当事人奏折、日记、电报等原始材料,并自学相关冶金学知识,还原了张之洞创办钢铁工业决策中屡招非义的某些史实真相:如学术界之前普遍认为,张之洞缺乏管理近代企业的经验,订购炼钢炉不懂得煤铁矿藏需要进行勘探化验,从而影响汉阳铁厂钢轨质量。张实通过考证得出结论,张之洞不仅早在山西担任巡抚之时就已经初步具备了一些有关钢铁工业的理性认识,而且亲手创办化学学堂,并从薛福成《出使英法义比四国日记》中找到了张之洞四次来电报告大冶铁矿石化验结果,“矿师皆云宜用贝色麻法”的确证。

原大冶铁矿党委书记、矿冶文化专家闫建武回忆:“张实先生学养深厚,平易近人。2004年大冶铁矿筹建博物馆之时,他毫无保留地提供帮助、指导,让我深受感动。2006年博物馆开馆,张实先生来参观,他讲起从铁山到黄石港的运矿铁路,了然于心,令我至今记忆犹新。”

惟殷先人:十余载铸就的治学丰碑

“惟殷先人,有册有典。”这八字箴言道出了中华文明绵延不绝的根源所在。

2006年冬,年近七旬的张实以“惟殷先人”的精神,毅然开始撰写《苍凉的背影》,至2009年11月完成这部约50万字的著作;继而撰写《悲怆的绝唱》,至2018年中秋完成96万字的鸿篇。2019年与人民出版社签订出版合同,2022、2023年《苍凉的背影》增订本与《悲怆的绝唱》终得相继面世。这一过程,恰是一部当代社会学研究者“有册有典”的治学史诗。

张实生于黄石市石灰窑,战乱中随家人迁居武汉,自幼听祖母讲述的张之洞故事,从武昌的张之洞路、汉口的张公堤,到蛇山抱冰堂的牌位、黄鹤楼的对联,张之洞的身影早已融入他的生命记忆。上世纪九十年代调入黄石市委宣传部工作后,在领导同志的鼓励下,张实开始系统思考黄石地区的历史机遇——从古代铜绿山铜矿的辉煌,到近代张之洞开发大冶铁矿,再到现代重工业基地的建立。这种历史情怀,最终凝聚为对汉冶萍研究的执着追求。

1991年冬,张实随黄石京剧团赴京演出期间,着意在琉璃厂购得《张文襄公全集》和《洋务运动史研究述录》,后来在组织创作电视剧《总督张之洞》时,这些资料发挥了关键作用。1996年退休后,张实开始学习电脑,并继续蓄意搜集张之洞研究资料。

“寻觅历史资料本就是可遇不可求的事。”这种困境在张实发现《汉冶萍公司档案史料选编》上册时得到部分缓解——书脊破损的旧书中开卷便是张之洞与刘瑞芬、洪钧关于购置铁厂设备的重要电报,与当时学术界普遍说法存在不同,这也成为他质疑传统观点的重要起点。

在写作初期,张实原先仅希望写一本面向非专业读者的历史文化读物。但接触到炼钢炉购置、厂址选择、钢轨质量等核心问题时,他意识到必须进行严肃考证。这种转变,使他的写作逐渐具备了学术著作的严谨性。

从偶然购书到系统研究,从资料匮乏到突破性发现,从通俗写作到学术考证,张实的汉冶萍研究之路经历了从原料到成品的淬炼过程。十余载耕耘,书写煌煌百万字巨著,这不仅是个人学术生涯的里程碑,更为中国近代工业史、中国现代化史研究留下了宝贵财富。

文学基因:史实与诗性的双重解码

作为中文系毕业的学子,张实始终保持着对文学本质的坚守——以情感为经纬,以审美为底色。

其入选2024年度“全民阅读 书香三八”百佳作品的《中国戏曲故事》,书中20个剧目的创编,既如工笔重彩般勾勒出戏曲艺术的瑰丽图景,又似心理分析师般穿透角色华服,在《群英会》的风云际会与《春闺梦》的生死梦幻中,解码中国人最深层的情感基因。这种“文学自觉”使其创作超越简单的故事复述,成为传统文化当代转译的桥梁。

这种文学自觉也延伸至学术领域。例如在《苍凉的背影》中,张实以“考据为骨,叙事为肉”的书写策略,将李鸿章与张之洞的政治博弈、盛宣怀的资本运作等史学命题,转化为充满张力的现代叙事。

“张实先生以典雅清新的笔触描写错综复杂的历史,用平实优美的文字描写人物的个性特征,用创新的文体考证、叙述和评说,读起来毫无史料堆砌之感,只觉亲切生动。”原黄石市广电局副局长黄开才评价道。

“希望黄石社科界充分利用汉冶萍发源地的优势,整合市内高校资源,在人才、作品、活动、经费上给予大力支持,推动汉冶萍史研究再上新台阶。”当老学者望向窗外的瞬间,我们看到的不仅是对家乡历史的深情回望,更是一名学者对“让书写在古籍里的文字活起来”这一命题的生动实践。