从千年矿山到国家矿山公园的华丽蜕变

日期:2025-08-20 来源:黄石社科

大冶铁矿是中国人聘请外国矿师运用近代地质科学勘得的第一座大型铁矿山,是中国人自己建设的第一家用机器开采的大型露天铁矿,是张之洞在湖北兴办的众多洋务企业中唯一保留至今的一家企业,是毛泽东主席视察的唯一一座铁矿山。大冶铁矿是座多金属矿山,矿石中含有铁、铜、硫、钴、黄金、白银等多种矿物。大冶铁矿素有华中宝地、江南聚宝盆之称,是中国钢铁工业发展的一个缩影。黄石国家矿山公园是大冶铁矿大力推进绿色矿山转型发展建成的产业。2007年4月,黄石国家矿山公园成为中国首座国家矿山公园。2014年,大冶铁矿东露天采场旧址被列为湖北省第六批文物保护单位。

千年矿山开采历程

大冶铁矿从吴黄武五年(226年)开采至今已有1799年。历经古代、 近代、现代开采,有过官办、官督商办、商办、公私两矿并存以及国有开采五种经营形式。

古代开采

南朝梁陶弘景所纂《古今刀剑录》记述:“吴王孙权以黄武五年,采武昌铜铁,做千口剑,万口刀。”魏黄初二年(221年)孙权迁都于鄂(今鄂州),改鄂为武昌,铁山随属武昌。自此以后,铁山上的开采不断,山边冶炼的炉火未熄。隋朝时期,晋王杨广下令在铁山南设置十座炼炉,铸造五铢钱。到唐、宋两代,铁山由原来的以采铜为主,转到以采铁为主,开采尤盛。北宋设磁湖铁务于铁山之东,冶铁规模宏大。民族英雄岳飞于绍兴四年(1134年)奉命屯鄂,在铁山一带采矿冶炼,锻制成“大冶之剑”战胜金兵。明洪武七年(1374年),置兴国冶,铁山又是兴国冶官铁的主要产地。

大冶铁矿博物馆一角

近百年来,铁山之南发现多处古代冶炼遗址,最大的一处在铁门坎(老铁山)西面,汉冶萍公司曾利用炉渣作平炉矿在汉阳铁厂炼过钢。1971年至1972年,大冶铁矿又在该处回采古炉渣16.48万吨,作为平炉矿送往武钢冶炼,这累累炉渣,足以证明史书记载的大冶铁山的采矿、冶 矿事业在古代都是相当发达的。

近代开采

19世纪70年代,洋务派代表之一李鸿章派幕僚盛宣怀勘查中国地面煤铁之区,遂聘英国矿师郭师敦于1877年勘得大冶铁山。

1890年张之洞开工兴建汉阳铁厂,将大冶铁矿作为汉阳铁厂的原料基地。1892年10月,铁山至石灰窑江岸运矿铁道竣工通车,全长35公里,是湖北省境内第一条铁路。1893年大冶铁矿投产,年产铁矿石3万吨。

共耗费官款560余万两白银的汉阳铁厂投产后,由于缺乏燃料及产品质量低劣,生产很不景气,张之洞奏请朝廷,委时任津海关道的盛宣怀督办汉阳铁厂(包括大冶铁矿及江夏马鞍山等煤矿),招募商股,改官办为官督商办。

1899年,汉阳铁厂和日本签订《煤焦铁互售合同》,日本每年购买大冶铁矿矿石5万吨,日本经济势力从此侵入大冶铁矿。

大冶铁矿既担负汉阳铁厂供矿任务,又担负供给日本矿石的任务,铁矿石需求激增,开辟得道湾采区,年生产铁矿石能力由3万吨猛增至18万吨,但汉阳铁厂因债务关系受制于日本而不能获利。1908年,官督商办的汉冶萍厂矿改为商办公司,遂合并三个厂矿为汉冶萍煤铁厂矿有限公司,大冶铁矿结束了官督商办的历史。

1913年,盛宣怀为在大冶兴建新炼厂(大冶新厂,现冶钢)和偿还日本旧债,以汉冶萍公司做抵押,向日本借款1500万日元,规定在40年内以头等铁矿石1500万吨、生铁800万吨供日本,作为偿还之用。这需要大冶铁矿生产2700多万吨铁矿石,大冶铁矿矿产资源已大部分被指定为日本制铁所的囊中之物了。1914年,湖北省地方当局成立象鼻山铁矿,称为官矿。铁山矿区分为官商两矿并行开采,象鼻山铁矿于1916年开工基建,1920年正式投产,矿石大部分通过汉冶萍公司销往日本。

1938年初,大冶铁矿和象鼻山铁矿奉命拆迁,少数员工随设备西迁四川重庆綦江等地。10月20日,日本侵略军占领大冶铁山。日本军部正式决定把大冶铁矿托给日本制铁株式会社(简称“日铁”)经营,成立大冶矿业所。在沦陷的年间,日铁从大冶铁矿开采矿石501.66万吨,运出427.766万吨。日本侵华期间,从中国共计掠夺铁矿石4630万吨,而从大冶铁矿掠走的铁矿石占9.74%。 从1890年大冶铁矿开办至1949年铁山解放的59年中,大冶铁矿(包括象鼻山铁矿)共生产铁矿石2121.22万吨,日本制铁所就掠夺了1520.472万吨,占71.67%。

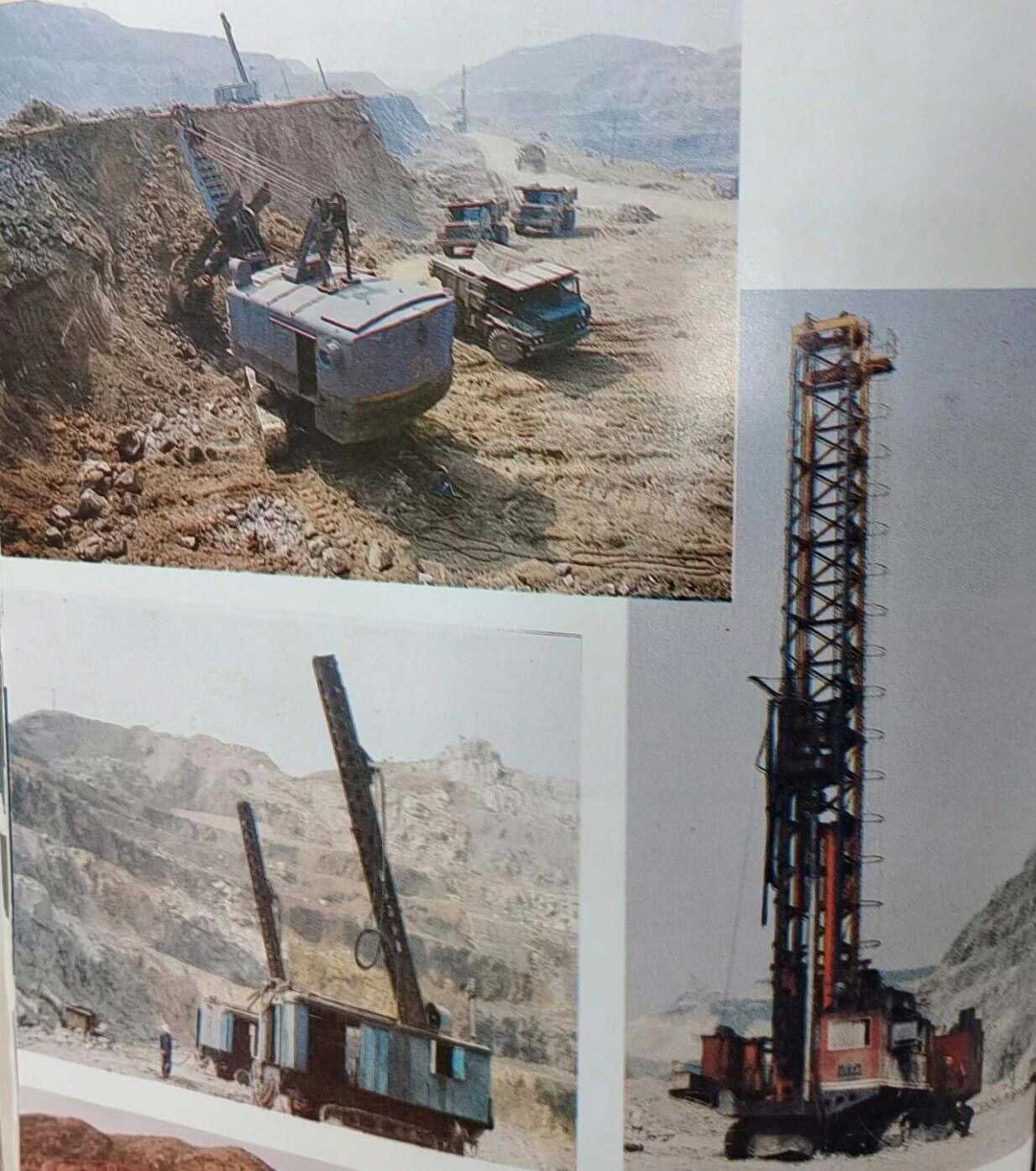

大冶铁矿20世纪80年代的东露天采场

现代开采

新中国成立后,决定再在华中地区长江流域建设新的钢铁工业基地。1952年5月1日,四二九地质勘探队成立,对大冶铁矿及周围地区进行大规模的地质勘探,探明了老矿区的矿石储量,找到了尖林山“地质之谜”,大冶铁矿20世纪80年代的东露天采场重建大冶铁矿,作为新建武汉钢铁公司的原料基地。1954年11月,铁山筹备处成立,中南局从广东、广西、湖南等省的近30个县调来几十名领导干部,从上海、鞍山、北京、长江水利委员会荆江分洪工程处等地调来一批技术工人和管理干部,从华北、东北、华东等十个省市的十多所学、中等专业学校分来近百名大学生,鞍钢运输部、大孤山铁矿等单位为支援新矿建设,承担了1229名干部和工人的代培任务。1955年7月1日,矿山重建基建工程开工,从苏联、捷克、罗马尼亚、匈牙利、东德、 波兰等国引进了一大批大型采矿、运输、选矿设备,将大冶铁矿长达五十 多年的小机械作业模式,改为大型机械化作业。

为了矿山的建设和发展,“五湖四海”的干部职工汇集铁山,有来自广东乐昌矿山、辽宁鞍钢、北京厂矿、大冶技校学生、中南地区县区干部和转业军人等近万人参与重建,20世纪70年代大批上山下乡知识青年加入矿山建设的行列中,20世纪80年代以来大批毕业于全国各地院校的学生成为矿山职工。

矿冶文化助推千年矿山发展

矿冶文化是黄石文化的根基。三千多年前,我们的先祖就燃起了熊熊的炉火,靠“熔炉炼铜、锻造铁器”繁衍生息,逐渐形成独具魅力的矿冶文化,造就了艰苦奋斗、自强不息、开拓创新的品质,是百年矿山的力量源泉、发展源泉。大冶铁矿曾是亚洲最大最早的钢铁联合企业—— 汉冶萍公司的一个主要组成部分,是一代伟人毛泽东视察过的唯一一座铁矿山,是中国最早聘请外国专家运用地质科学勘探发现的一个大型铜铁矿床……这些都是企业发展的强大精神支撑。1955年7月1日大冶铁矿重建开工,1958年9月15日毛主席视察,我们肩负伟人重托,发扬当代“愚公精神”,“守山吃、伴山眠”的精神在闪光,“夺矿保钢”的誓言在延绵,要把一个曾经千疮百孔的矿山建设成为国内一流技术水平的大型矿山。

大冶铁矿20世纪七八十年代先进的露天采矿设备

新质生产力推动千年矿山高质量发展

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研时首次提出新质生产力。这一原创性概念成为中国推进高质量发展的重要着力点。

大冶铁矿作为宝武集团老矿山管理控制模式试点单位,面临资源枯竭、劳动生产率低等困难,积极推进“少人化、一键化、集控化”转型,实现“采、选、充”各工序的全面集控和安全、生产、设备、能源消耗、 成本消耗等业务管理的实时管控、精细管理。管控中心作为宝武集团“四个一律”(操作室一律集中、岗位一律机器人、运维一律远程、服务环节一律上线)纲领落实的载体,通过智能感知技术和界面智能技术应用,以人工智能、物联网、智能检测技术、图像识别技术、控制技术、工业互联网技术为基础,以集约的原则对系统和画面的整合,提升控制系统的 集成度,提升员工的劳动效率。

生产单元为采矿区域、选矿区域、综合管控区域,采用远程操作和现场点巡检相结合的模式。大冶铁矿经历了露天转井下、浅部转深部开采的历史变革,目前采准最深已达-270米,-360米开拓工程正在实施。采矿工序的通风、排水、溜破、提升等全面集控,现场共减少8个岗位72个作业人员,实现井下运输电机车无人驾驶,对采矿设备、安全等关键信息进行三维动态显示,各工序的生产计划、产量、排水量等,全面掌握井下生产、设备状态。采用一键化操作后,作业人员远离了潮湿、粉尘、 嘈杂的工作环境。

始建于1958年的老选厂,其间做过多次流程改造。破碎、磨矿、浮选、磁选、脱水、充填工艺流程实现了“一键破矿”和“一键充填”,劳动效率提高50%以上。原矿量、磨矿量、精矿产量、充填量生产数据,关键料仓料位,铁、铜、硫三个产品的入库品位的信息等实现全流程可视化。

大冶铁矿智能管控中心以数据为核心,实现矿山生产的全要素动态跟踪和全流程智能管控,各工序产品合格率达100%。新质生产力的应用,突破了老矿山传统的生产方式,为千年矿山再续辉煌提供了科学路径,推动了矿山的高质量发展。

从工业遗迹到文旅胜地的蜕变

2005年,大冶铁矿将长达千年的矿冶文明和极具科研价值的3个珍稀级矿业地质遗迹,拥有极高观赏、科普价值的3个珍稀级矿业生产遗址,2个珍稀级矿业活动遗址以及矿山特有的“十大亮点”,进行资料、史料的整合,申报国家矿山公园,于2005年7月23日顺利通过国家矿山公园评审委员会评审,成为全国首批、湖北省唯一的国家矿山公园。2007年4月22日世界地球日当天,黄石国家矿山公园开园运营,成为中国第一家开园的国家矿山公园。

黄石国家矿山公园矿山南门入口

前世:千年开采铸就矿冶传奇

新中国成立后,大冶铁矿肩负起“钢铁粮仓”的重任,源源不断地为国家建设输送矿石资源。在近半个世纪里,东露天采场累计剥离岩石3.64亿吨,采出铁矿石1.3亿吨,还产出大量的矿山铜、黄金和白银。1958年9月15日,毛主席亲临大冶铁矿视察,为发展注入强大动力。然而,由于长期大规模的开采,在铸就工业辉煌的同时,也带来了资源枯竭和生态恶化的难题。巨大的开采量形成了东西长2400米、南北宽1000米、最大落差444米、坑口面积达108万平方米的“亚洲第一天坑”,周边废石堆积如山,生态环境被破坏。

今生:生态修复打造绿色家园

从20世纪60年代起,大冶铁矿人开始了艰难的生态治理之路。在废石堆的缝隙里试种不同树苗,最终筛选出固氮能力强、耐瘠薄的刺槐。 此后,矿山陆续投资数千万元,开展矿山环境恢复治理工作,40多年间,栽种刺槐120多万株,将366万平方米的废石场变成了亚洲最大硬岩绿化复垦基地,创造了“石头上种树”的奇迹。曾经寸草不生的废石堆,如今绿树成荫,野鸡、野兔和各种鸟类也在此栖息繁衍。

发展:文旅融合再谱崭新篇章

如今的黄石国家矿山公园,已成为集工业观光、科普教育、休闲娱乐为一体的国家AAAA级旅游景区、全国工业旅游示范点、国家工业遗产旅游基地、全国科普教育基地、湖北省爱国主义教育基地、中国宝武爱国主义教育基地。新游客中心的“矿铁科学文化馆”,通过声光电及图片、文字、实物和互动区域,集中展示“铁的发现和在社会发展进程中的作用”,是理想的科普研学场馆;1890矿乐谷有亲子游乐设施、钢铁意志拓展区等;七彩滑道、激情卡丁车、矿洞过山车等项目丰富了旅游业态,提升了游客体验感。每年4月举办的槐花旅游节,万亩槐花竞相绽放,淡雅的槐香吸引了大批游客前来拍照打卡,感受春日魅力。此外,公园还入选中图版七年级教材,与长城、故宫一起成为“教科书里的中国名片”,向全国青少年讲述着矿冶文化与生态修复的故事。

黄石国家矿山公园日出东方广场

从千年矿山到国家矿山公园,黄石这片土地实现了从黑色工业到绿色文旅的华丽转身。未来,它也将继续在保护与开发中探寻平衡,续写属于自己的精彩篇章。